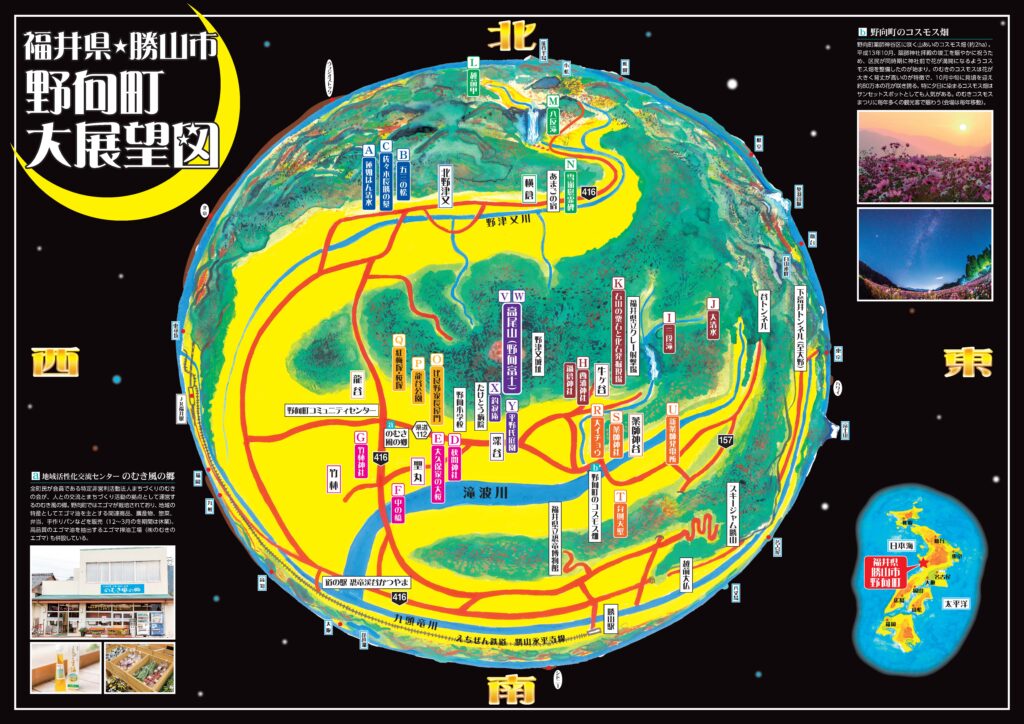

目次

- 北野津又(きたのつまた)

- 聖丸・竹林(ひじりまる・たけばやし)

- 牛ヶ谷(うしがたに)

- 横倉(よこくら)

- 龍谷(りゅうだに)

- 薬師神谷(やくしがみや)

- 深谷(ふかだに)

- 地域活性化交流センター のむき風の郷

- 野向町のコスモス畑

北野津又

A 蓮如はん清水

蓮如屋敷跡地(現在の白山神社)西側の市道を約130m北へ入った山腹から湧き出す清水。仏水と崇め、蓮如上人の御用水の水源であり、かつて村人は末期の水としてもこの清水を使った。

B 五三の松

蓮如上人御手植えの松。五葉三葉の葉を持つことから五三の松と称し、吉崎御坊、野津又、紀州鷺森(さぎもり)の三株のうちの一株。大雪や台風で折れて枯れるが、残った大株も大切に保護している。蓮如屋敷跡地に村人が建てた御霊屋(おたまや)集落センター内に安置されている蓮如上人の木像は、この松の枝から作られたと云われる。

C 佐々木長勝の墓

蓮如上人は北国布教の折、加賀新保から大日峠を越え、野津又の佐々木長勝の屋敷に逗留(とうりゅう)する。蓮如上人に帰依した長勝は、この地に一宇(いちう)を建立し、長勝寺(ちょうしょうじ)とした。後に大野市へ寺基(じき)を移転するが、蓮如屋敷跡地に残る五輪形式の墓は、長勝寺の墓と伝えられている。勝山の法勝寺はその流れである。(長勝の名は蓮如上人の御旧跡縁起案内看板より引用する)

聖丸・竹林

D 狭間神社(聖丸)

1684(貞享元)年7月に建立された、320年以上の歴史を刻む神社。イザナギの命(ミコト)を祀り、鳥居や拝殿を建立した当時の棟札や祈願に使われた護摩をはじめ、「義経弓流し」などが現在も大切に保存されている。

E 大久保家の大桜(聖丸)

聖丸地区の中心にある大久保邸前にそびえる、エドヒガン。樹齢300年を越えると言われる幹廻り3.8mの巨木で、当家に保存される永平寺60世・臥雲童龍禅師(がうんどうりゅうぜんじ)(1796~1870)筆の額「桜栄館」にも描かれており、当時から見事な花を咲かせていたことがうかがえる。

F 中の橋(竹林)

勝山から加賀新保に至る街道に掛けられた、野向町の玄関となる橋。歴史的にも重要な役割を果たし、一向一揆では激しい戦が展開され、川が血で赤く染まったと伝えられている。

G 竹林神社(竹林)

五穀豊穣を恵む肥料の神様として、埴山昆売命(ハニヤマヒメノミコト)を祀る神社。

古くから近郷農家の人々の豊作祈願の心の支えとして親しまれてきた。

牛ヶ谷

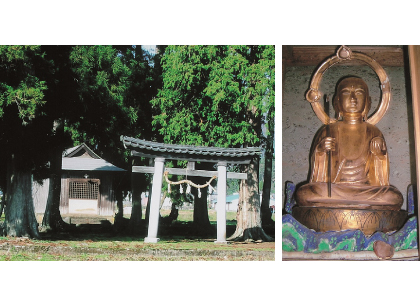

H 西浦神社

加茂の長者を乗せた牛が谷から出たと言われ、「牛ケ谷」の地名の由来となった洞窟があり、富を与える神様(牛神様)が鍋倉神社に祀られていた。この神社は通称ノボリ山の中腹にあったが、老朽化したことから大正14年に西浦神社境内に移転された。現在も毎年4月18日に「牛神さん祭り」が開催され、当時の縁を現在に伝えている。

I 三段滝

滝波川支流・牛ヶ谷川源流で、飛沫を散らす滝。標高815.2mの通称ノボリ山の鬱蒼(うっそう)とした森に抱かれた幻の滝で、夏でも水が枯れることはなく、野向の自然の豊かさの象徴ともなっている。

J 大清水

原山の山腹にある大岩から湧き出る湧水。森に降り注いだ雨や雪解け水が、湧き出たもので牛ケ谷地区の水源地ともなっている。

K 石山の粟石と化石発掘現場

牛ケ谷の奥、石山には恐竜化石の産出で有名な手取層群が露出している。この砂岩はかつては「粟石」と呼ばれる石材として採掘され、砥石として打刃物の産地・武生にも送られていた。1887(明治20)年頃の龍谷神社の188段の石段建立の折も、この粟石が使われている。付近には400万年前の地層(牛ケ谷層)が地表に顔を出しており、植物の葉やシロアリの羽などの化石が多数出土している。

を打ち込んだ痕跡を示す矢穴(やあな)

横倉

L 越前甲(越前大日山)

越前・加賀の国境にある標高1,319.7mの山。大地からそそり立つような急峻な山で、男性的な荒々しい姿をもち、裾野にはブナ・ミズナラの原生林が広がっている。山の東側には、泰澄大師の白山禅定道として知られる大日峠と、新又越峠の2つの峠がある。

春先になると山肌に現れる雪形が、鶴が羽ばたいているように見えることから、福井県大野郡誌(明治発行)に勝山八景「鶴峯(かくほう)の残雪(ざんせつ)」として紹介されている。

M 八反滝

越前甲の原生林を源流として壮大な飛沫をあげて流れ落ちる勇壮な滝。滝幅2m・落差は約20mで、着物に使う白布を八反つないだ程の高さがあることから、この名がついたと言われている。さらに上流には深い森に囲まれた「つばくろ滝」という幻の滝もある。

N 雪崩慰霊碑

1963(昭和38)年1月24日午後0時30分過ぎ、積雪4m以上の豪雪に見舞われた横倉で未曾有の雪崩が発生。一瞬にして公民館・民家など14棟が押しつぶされた。この時亡くなられた16人の御霊を追悼する石碑(自然災害伝承碑)が建てられている。

龍谷

О 比良野家

龍谷で古くから代々庄屋を受け継ぐ、比良野家。隣村・深谷平野家の3代目教照が嫡子九太郎に家督をゆずり、龍谷に移り住み、初代・九左衛門を名乗った。1792(寛政4)年4月に、小笠原藩7代目長教公がお雇中間を含め総勢134人で比良野家を訪ねた折、比良野家では丁重にもてなし、この時の料理の内容などを記した「殿様御立寄一件留帳」が保存されている。その献立を再現した料理は、料亭「板甚」で楽しむことができる。

P 龍谷公園

1887(明治20)年頃、神明神社の境内に、牛ケ谷の粟石を加工し、188段の石段を設けて造った公園である。頂上の標高204mの拝殿からのパノラミックな展望は素晴らしく、昭和54年に勝山市名勝に指定されている。

Q 紅梅塚・桜塚

比良野家の8代目嫡子の八郎右衛門正照は、早くに家督を子の直之に譲り、俳諧に親しみ、「帰雲坊」と称した。紅梅塚は、1859(安政6)年に旧・神明神社(現・龍谷公園)に帰雲坊が家伝の芭蕉筆跡を模して建てた句碑で「紅梅や みぬ恋つくる 玉すだれ」の句が詠まれている。また、桜塚は1887(明治20)年に帰雲坊の弟子達が建てたもので、共に勝山市指定文化財となっている。

薬師神谷

R 薬師の大イチョウ

薬師神社・白山神社が並ぶ境内の一角にある、高さ約20m・幹廻り7.7mで樹齢300年を超えると言われる銀杏の巨木。夏は鮮やかな緑を、秋は見事な紅葉が楽しめる自然のオアシスで、勝山市の天然記念物に指定されている。また、境内には別の大イチョウが一本あり、「乳こぶ」が数本あって、これを削り、煎じて飲むと母乳が出るようになると伝えられている。

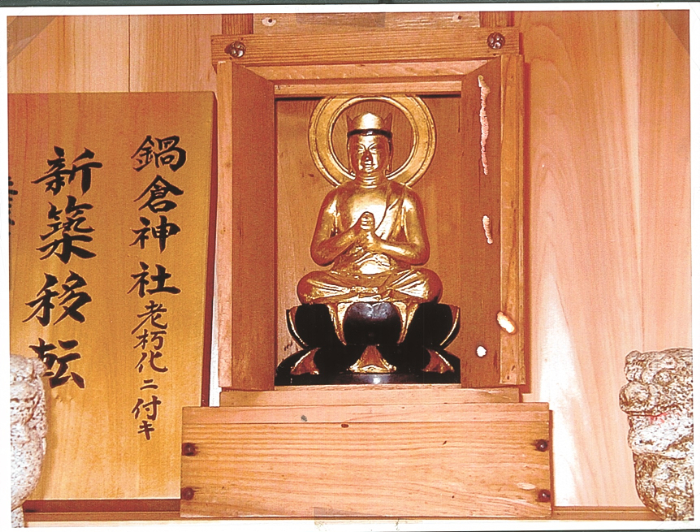

S 薬師神社

今から約200年前の江戸時代後期には既に記録に登場する古刹。この境内は、もと薬師如来の寺院あとで、七堂伽藍(しちどうがらん)があった。後に織田氏の家臣によって焼き払われたが再興され、薬師神社として薬師如来を祀り、現在に至っている。

Т 弁財天壁

かつて、弁財天が祀ってあったことからこの名がついた岩壁。通称べててん。経ヶ岳火山の溶岩が固まってできた柱状節理が見られる。壁の前には、福井藩主・柴田勝家の祖と言われる柴田監物の供養塔と伝えられる石塔があり、岩壁から流れ落ちる湧水の水源は、平泉寺の御手洗池(みたらしのいけ)に通じているという言い伝えがある。

U 新薬師発電所

日本海発電が平成7年5月に建設した発電所で、出力は5,000kW。この発電所が建設されるまでは、京都電灯が大正8年4月10日に完成させた薬師発電所があった。1300馬力の水車1台と容量800kVAの発電機1台が設置され、設立当時の最大出力は547kWであった。勝山変電所と送電線が結ばれ、奥越の経済発展の礎となった。昭和17年、戦時下の経済統制強化によって京都電灯は北陸配電に統合され、昭和26年からは北陸電力の発電所となり、平成4年に廃止された。

深谷

V 高尾山

別名「野向富士」とも言われ、野向町のシンボルとしてそびえる標高525mの山。登山は徒歩1時間弱で、垣間見える白山の峰々や村岡山など季節の雄大な展望を楽しむことができる。山頂には白山神社があり、平野家五代目九郎兵衛が白山から持ち帰ったと言われる御神体が祀られている。また、その付近には戦国時代末期の砦(とりで)の跡(野津又城址)がある。

W 高尾山祭り(団子祭り)

高尾山は急峻な山のため、その昔、雪崩の被害が多く、その災害封じのためヨモギ団子を作り供えたところ雪崩が起きなくなったことが祭りの由来。今も、毎年4月29日にはヨモギ団子を作り、家内安全・無病息災を祈願する祭りとして伝統を受け継いでいる。

X 釣寂庵

庄屋であった名門・比良野家の祖である平野家当主が建て、かつては観月会や句会が行われた名庵。1702(元禄15)年に建立され、明治28年に改築されたが、今も往年のたたずまいを残している。後に国泰寺の末庵となり、近年まで3月15日に釈迦涅槃図(しゃかねはんず)を飾り仏事法会が行われていた。

釈迦涅槃図

Y 平野氏庭園

宇田天皇の血筋を引くと伝えられる平野家本宅跡に残された日本庭園(福井県指定文化財)。大きな池の中央に島が配された回廊式庭園で、今も往年の格式高い景観を楽しむことができる。

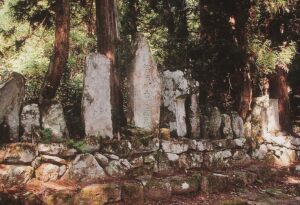

平野家の墓

a 地域活性化交流センター のむき風の郷

全町民が会員である特定非営利活動法人まちづくりのむきの会が、人との交流とまちづくり活動の拠点として運営するのむき風の郷。野向町ではエゴマが栽培されており、地域の特産としてエゴマ油を主とする関連商品、農産物、惣菜、弁当、手作りパンなどを販売(12~3月の冬期間は休業)。高品質のエゴマ油を抽出するエゴマ搾油工場(㈱のむきのエゴマ)も併設している。

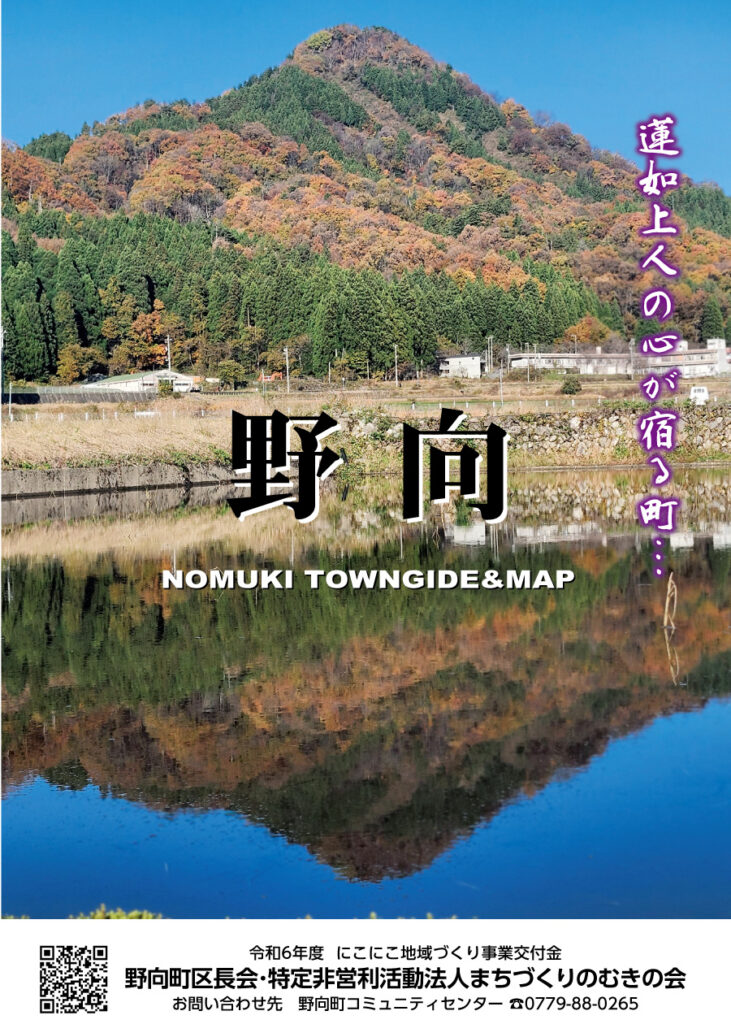

b 野向町のコスモス畑

野向町薬師神谷区に咲く山あいのコスモス畑(約2ha)。平成13年10月、薬師神社拝殿の竣工を賑やかに祝うため、区民が同時期に神社前で花が満開になるようコスモス畑を整備したのが始まり。のむきのコスモスは花が大きく背丈が高いのが特徴で、10月中旬に見頃を迎え約80万本の花が咲き誇る。特に夕日に染まるコスモス畑はサンセットスポットとしても人気がある。のむきコスモスまつりに毎年多くの観光客で賑わう(会場は毎年移動)。